«Ist mein Tank nicht voll, wirds brutal gefährlich»

Der Varner Didier Plaschy und der Italiener Livio Magoni pflegen ein mehr als gutes Verhältnis untereinander. Sie haben immer mal wieder Kontakt, was nicht sonderlich erstaunt, denn beide sind unkonventionelle Skiexperten. Die Bezeichnung Skisport-Tüftler passte noch fast besser.

Magoni hat sich als früherer Individualtrainer der Slowenin Klementina «Tina» Maze und aktuell der Slowakin Petra Vlhova einen Namen gemacht, zweier Überfliegerinnen also. Es heisst, er soll ein Angebot von Mikaela Shiffrin abgelehnt haben. Zudem war er auch schon beim slowenischen Skihersteller Elan in der Entwicklung involviert. Die Magonis sind in Italien eine bekannte Sportlerfamilie, Schwester Paoletta wurde 1984 Slalom-Olympiasiegerin, Bruder Oscar kickte früher unter anderem für Napoli.

Auch Plaschy ist als «farbiger Hund» bekannt. Er und Ramon Zenhäusern lieferten nach jahrelangem Aufbau den endgültigen Beweis, dass ein etwas zu lang geratener Mensch nicht bloss in der Abfahrt an die Spitze vorzudringen vermag, sondern bei verändertem Training auch in einer Artistik-Disziplin wie dem Slalom. Das Duo Plaschy/Zenhäusern widerlegte die bis dahin geltende Meinung, das funktioniere nicht. Plaschy nannte Zenhäusern in einem Interview mit dem «Walliser Boten» einmal etwas salopp «mein Versuchskaninchen». Mittlerweile stossen immer mehr grosse Slalomfahrer wie Clément Noël (1,91m), Alex Vinatzer (1,89m) oder Michael Matt (1,85m) an die Spitze. Auch Vlhova gehört mit 1,80m zu den grösseren Frauen im Skizirkus.

Magoni lässt Vlhova beispielsweise schon mal am Schlagzeug trommeln, damit sie in ihrer Rhythmisierungsfähigkeit flexibler wird, was ihr zugutekommen soll, sobald die Distanz zwischen den Toren ändert. Mit Magoni hat Plaschy einen Seelenverwandten gefunden, er nennt ihn den «Arno Del Curto» unter den Skitrainern. Magoni hat sich von Plaschy während zweier Läufe auch schon Analysen zu Vlhovas Fahrt gewünscht. Umgekehrt lässt der Oberwalliser Ideen des Italieners in die Trainerarbeit bei Ski Wallis einfliessen.

Nichts ist für einen Trendsetter schlimmer als Routine, deshalb der rege Austausch zwischen den beiden.

Wir werden am Ende der Karriere sehen, wer mehr erobert hat

Ramon Zenhäusern

Zenhäusern und Plaschy sind nicht mehr derart oft zusammen wie früher, denn mittlerweile verstehen sie sich schon fast blind. Manchmal haben sie mehrmals die Woche Kontakt, manchmal monatelang kaum, je nach Bedarf und Bedürfnis halt. Plaschy sagt, heute sei er noch das «schlechte Gewissen» des Rennfahrers.

Eigentlich könnte man angesichts von Olympia- und WM-Medaillen sowie Weltcupsiegen heute schon behaupten, Zenhäusern sei mit 28 Jahren am Ziel angekommen. Es ist schon viel mehr an Glanz und Gloria eingefahren worden, als er sich jemals erhoffen durfte. Aber das reicht jetzt halt noch nicht. Eines Tages der beste Slalomfahrer der Welt zu sein, wenn auch bloss für einen Winter? Ein ziemlich verwegenes Unterfangen, aber kein unmögliches. Die Konkurrenz wird immer grösser, die Nachkommenden immer unerschrockener. Neben Henrik Kristoffersen, Clément Noël und Daniel Yule, dem Trio grande der letzten Saison, streben neue Technikkünstler an die erweiterte Spitze, zum Beispiel der 21-jährige Alex Vinatzer oder der 20-jährige Lucas Braathen.

Zenhäuserns Gewinn der Slalom-Disziplinenwertung setzte einen regelrechten Gipfelsturm voraus, aber es wäre die faszinierende Krönung des unkonventionellen Denkens und Handelns. Letztendlich wäre es eine Party zur Überwindung der scheinbaren Unmöglichkeit.

Der nächste Anlauf wird bald gestartet werden. Am 21. und 22. Dezember finden die ersten zwei Slalomrennen im italienischen Alta Badia und Madonna di Campiglio statt.

DER SLALOM UND DAS TEMPO

Drei Zehntel Sekunden. Ramon Zenhäusern (rechts) im Gespräch mit Slalom-Cheftrainer Matteo Joris. Quelle: Zvg

Eine grobe Berechnung aus der letzten Weltcupsaison kommt zum Schluss, dass die Fahrer rund drei Zehntelsekunden schneller geworden sind. Die Zahl ist nicht nachgewiesen, die Vertreter dieser Theorie kommen darauf anhand von Erfahrung, Gesprächen und Beobachtungen. Die Dichte an Rennfahrern mit Anspruch auf die Weltspitze wird nach dem Wegfall von Marcel Hirscher nämlich immer breiter. Das Vakuum forciert allmählich den offen gewordenen Wettbewerb und somit ein beschleunigtes Slalom-Leben noch näher am Limit.

Bei günstigen Bedingungen sind die Zeitrückstände nämlich eher kleiner geworden, dazu nehmen die Verletzungen zu, gerade in den Trainings. Das erfordert ein noch besseres Fitnesstraining, das den Körper gezielter schützt. Zudem kommt es nicht selten vor, dass ein Topfahrer einfädelt. Bei einem Fehler sei man rascher weg vom Fenster als früher, sagt Plaschy zum Slalom und Riesenslalom. «Zudem werden auch die Skier immer härter, damit noch mehr Energie gespeichert und abgefeuert werden kann. Das ist derselbe Effekt wie bei einem Pfeilbogen.»

Ramon Zenhäusern, haben Sie das Gefühl, der Slalom sei schneller geworden?

«Tendenziell ja. Die Entwicklung des Materials und auch der physischen Verfassung der Athleten führt zwangsläufig dazu. Die Pisten ausserhalb der Rennen sind immer mehr Eisbahnen, durchwegs eisig präparierte Trainingshänge. Heute gibt es kaum mehr ein Training ohne Eis, also auf nicht weltcupähnlichen Verhältnissen. Beim Trainingslager in Schweden etwa spritzten unsere Trainer fünfmal die Strecke, erst gegen 2.00 Uhr in der Nacht sind sie ins Hotel zurückgekehrt. Sie überlassen nichts dem Zufall. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Grund für die Tempoverschärfung: die Kurssetzung.»

Inwiefern hat sich der Kurs verändert?

«Die Rennen werden mehr und mehr flüssig und schön gesteckt. Das sieht am Fernsehen wohl dynamischer aus. Hasenecken-Rennen wie zu Kostelics Zeiten sind rar geworden. Henrik (Red. Kristoffersen) regt sich denn auch oft auf, weil die flüssigen Kurse in seinen Augen zu einfach seien. Er meint, da könne ja jeder schnell fahren. Er plädiert für anspruchsvollere, mehr drehende Kurse, mehr Hin und Her. In Schweden steckten Matteo (Red. Schweizer Slalomtrainer Joris) und Lars (Red. Kristoffersens Vater und Privattrainer) zwei Läufe am selben Hang. Der Kristoffersen-Lauf ging neun Sekunden länger.»

Was bevorzugen Sie?

«Heute ist das mir egal. Ich nehme, was kommt. Früher war ich wie Kostelic ein Hasenecken-Fahrer. Ich war sozusagen der ‹Master of Kabisfahren›. Ich hatte anfangs Respekt vor den pfeifengeraden Läufen. Es braucht Mut, 70km/h in der Falllinie runterzudüsen. Aber das war einmal.»

DIE BEDEUTUNG DER ERHOLUNG BEI 2,02 M UND 100 KG

Zünftig Strom. Zenhäusern für einmal gemütlich und ohne Programm im Familien-Chalet in Bürchen. Quelle: pomona.media/Alain Amherd

Zenhäuserns Trainingsgeheimnis liegt darin, dass er aufgrund seiner ungewöhnlichen Grösse seit Langem einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Sein Fokus liegt nicht auf der Schnellkraft, wie dies etwa bei Hirscher maximal der Fall gewesen war. Seine Welt ist das dynamische Gleichgewicht, das Fliess-Gleichgewicht. Denn Plaschy sagte sich: Grösser Hebel bedeuten grössere Maschine. Nur muss man alles im Griff halten können.

Letztlich zielt alles darauf ab, dass Zenhäusern immer zentral über seiner Fussmitte bleibt. Dann kann er nämlich die Skier aufkanten und lenken ohne Grenzen, wann und wo er will, was beschleunigende Wirkung entfaltet. Das Hebelgesetz kommt dadurch bei einem 2,02-m-Mann voll zum Tragen. Das Halten dieser Balance auf Eis und bei jeder sich wechselnden Schrägheit des Hanges, bei jeder Kurve und jedem Winkel – eine Art Verschraubung – ist aber die permanent grosse Herausforderung. Auch der Sensorik der Zehen und Fersen kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Eigentlich ist ein Pumptrack oder eine Slackline sein idealer Trainings-Spielplatz. Sobald Zenhäusern nämlich nicht mehr eingemittet bleibt und zu kippen beginnt, ist er verloren. Zu starke Pendelkräfte wirken dann auf einen 2,02-m-Mann ein. Vor allem aber kann er seine Ausnahmestärke, die langen Hebel, nicht mehr einsetzen, ja, sie werden ihm geradezu zum Verhängnis.

Eigentlich ist jedes Skitraining zugleich auch ein Krafttraining bei einem 100-kg-Mann. Nimmt man in einem Training zehn Fahrten à 60 Tore als Massstab, so entspricht das gemäss Plaschy im Fall Zenhäusern schon fast sagenhafte 180 Tonnen, die auf seine Knie, Gelenke und Muskeln einwirken. Und das allein beim blossen Fahren. Was braucht es da nochmals Krafttraining, nochmals hohe Beanspruchung derselben Gelenke und Muskeln? Deshalb ist die Erholung umso wichtiger bei ihm.

Ramon Zenhäusern, wie fühlt sich ein Slalomtraining mit über zwei Metern Länge und 100kg an?

«Ich spüre schon, dass ich zünftig Strom zur Verfügung habe. Das kann ganz gehörig ‹zupfen›. Aber mein Tank muss voll sein vor jedem Training. Das ist Voraussetzung. Meine Batterien müssen voll geladen sein, wenn nicht, kann es schnell einmal brutal gefährlich werden. Das Verletzungsrisiko für Knie und Rücken wäre zu gross, die Abnutzung auch. Bei mir wirken umso grössere Kräfte. Früher waren die Umfänge wichtig, heute die Qualität der Trainings.»

Das heisst, Sie selbst bestimmen, wann ein Training ansteht und wann nicht?

«Ein junger unerfahrener Fahrer hört tendenziell mehr auf einen Trainer. Ich höre heute je länger, je mehr auf meine innere Stimme. Matteo und Thierry (Red. Slalomtrainer Joris und Assistent Meynet) lassen uns diese Selbstständigkeit und Individualisierung. Im Sommertraining auf dem Gletscher auf 3500 mü.M. kam bei mir auf zwei Tage Training ein Tag Pause. Gerade auf dieser Höhe verbrenne ich viel Energie. Spüre ich, dass mein Tank nicht gefüllt ist, setze ich aus. Im Herbst war ich etwas zu viel gefahren, prompt entzündete sich mein Schienbein.»

Was sind ideale Komplementär-Trainings für Sie?

«Schwimmen im Salzwasser beispielsweise ist sehr gut. Sehr gelenkschonend. Kiteboarden, windsurfen, auf dem Katamaran segeln, das mache ich noch lieber als Skirennen. Ich liebe das Meer. Das Wasser. Genial. Man kann Gleichgewicht und Rumpfstärkung auch freizeitverbindend auf dem Wasser trainieren.»

Sie verbringen Wochen am Meer und schwärmen jeweils davon. Ist ein Leben am Meer eines Tages vielleicht sogar ein Thema?

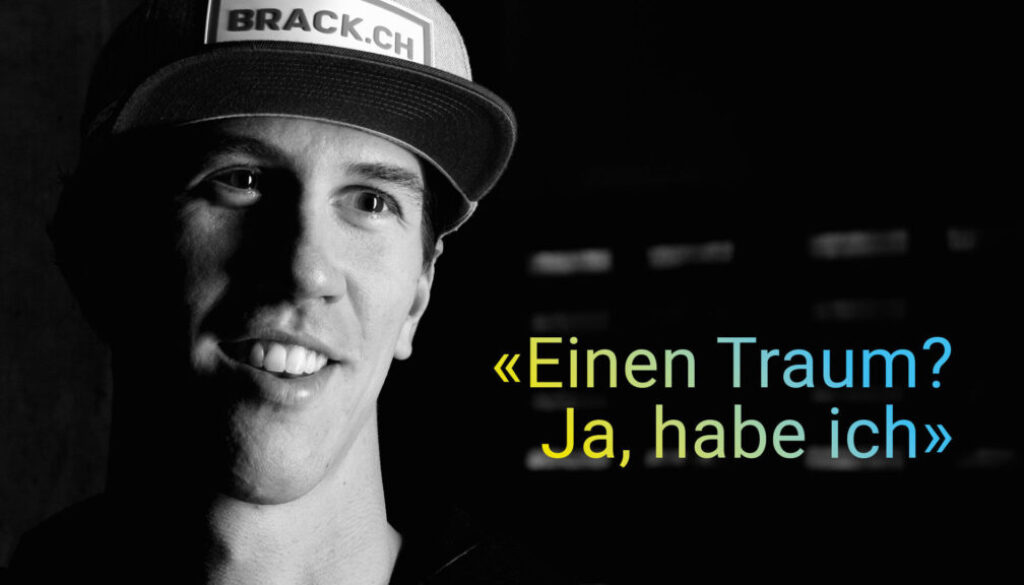

«Nein, nicht das ganze Jahr. Dafür liebe ich die Berge zu sehr. Aber eines Tages ein Ferienhaus am Meer zu haben ist schon ein Traum, den ich habe. Auch möchte ich mal mit Maxime Chabloz kitesurfen. Das wär was (Red. Der Nidwaldner Chabloz ist mehrfacher Juniorenweltmeister im Kiteboarding).»

DIE KONKURRENZ MIT DANIEL YULE

Reiben, pushen. Zenhäusern (rechts) mit dem Walliser Teamkonkurrenten Daniel Yule. Quelle: Keystone

Ramon Zenhäusern (28) war nach den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und den Weltmeisterschaften 2019 in Are der Shootingstar der Slalomszene. Im letzten Winter dann drängte Daniel Yule (27) ins Rampenlicht. Seine Ausbeute war beeindruckend: fünf Podestplätze, darunter drei Siege, so etwa die prestigeträchtigen in Adelboden und Kitzbühel. Daraus ergibt sich automatisch ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden Wallisern, wenn auch kein offener.

Plaschy glaubt, dass nach dem Rücktritt von Überflieger Hirscher erst mal keiner so richtig in dessen Fussstapfen treten wollte in der letzten Saison. Womöglich sei das unbewusst passiert, schliesslich sei es um eine Neuorientierung im Slalom gegangen. Es sei aber Yule gewesen, der sich irgendwann sinngemäss gesagt haben dürfte: «Wenn ihr nicht wollt, ich mach es.» Der Unterwalliser sei letztlich der rigoroseste und coolste «Hund» gewesen, um ins Vakuum reinzuwachsen. Technisch sei Zenhäusern sehr gut, Yule gut, aber dieser verfüge über einen radikalen Spirit. Sehe der ein winziges Lichtlein im Tunnel, dann stoppe ihn keiner mehr. Plaschy sagt: «Er ist ein Gambler, ein Revolverheld. Vielleicht hat das mit den Wurzeln seiner britischen Eltern zu tun, weil Menschen aus dem Commonwealth im Wettkampf tendenziell aufblühen.» Im Training erreicht Yule nie das Niveau eines Rennens. Deshalb kommt ihm die interne starke Konkurrenz im Training zugute, diese stimuliert ihn.

Zenhäusern hingegen war stets ein Rennfahrer, der sich Zeit genommen hat. Er hat sich immer einen Tick später entwickelt, dabei aber nie den Fokus und die Zuversicht verlor. Plaschy nennt ihn einen «Chrampfer». Er sagt: «Voll im Saft sind beide noch jahrelang, vielleicht bis zur möglichen WM 2027 in Crans-Montana. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sie sich weiterentwickeln.»

Ramon Zenhäusern, hat sich Ihr Verhältnis zu Yule verändert?

«Nein. Und ich kenne ihn nunmehr seit 15, 20 Jahren. Unser Verhältnis war kollegial, und es ist kollegial.»

Wirklich keine Veränderung?

«Ich schaue eigentlich nicht auf die anderen, ich bleibe ruhig und gehe meinen Weg. Es gibt so viele, die sehr gut Ski fahren, er aber ist ein beeindruckender Wettkampftyp. Ich denke, er ist im letzten Weltcupwinter etwas gelassener geworden. Mein Gefühl sagt mir, die Erfolge haben ihn im Umgang entspannter werden lassen. Ich empfinde es als Glück, so einen wie Daniel im Team zu haben. Man reibt sich, man pusht sich, das tut der Entwicklung gut. Er hat ja auch mal gesagt, dass er ohne mich nicht da stünde, wo er heute steht. Was wollen wir beide noch mehr?»

Yule ist ein kritischer Geist. Er sagte mal in einem Doppelinterview mit Ihnen:

«Ramon, du kritisierst sehr selten etwas.»

«Wir sind halt unterschiedliche Charaktere. Er ist direkter, ich bin eher der Diplomat.»

Sind Briten die grösseren Eroberer?

«Wir werden am Ende der Karriere sehen, wer mehr erobert hat.»

ZENHAEUSERN UND DIE ABFAHRT

Hirn ausschalten. Der «traumatisierte», mittlerweile zurückgetretene Marc Gisin, auch er 1,98 m gross und 103 kg schwer, auf der Abfahrt. Quelle: Keystone

Es gab in der Vergangenheit Stimmen, die hätten Ramon Zenhäusern gern als Abfahrer gesehen. Auch heute hört man das noch ab und zu. Sehr grosse Abfahrer hat es immer schon gegeben. Der Österreicher Michael Walchhofer war 1,92m. Sehr schwere auch. Der Italiener Dominik Paris wiegt 97kg. Zenhäusern ist beides, sehr gross und sehr schwer.

Vor Kurzem war Speedfahrer Marc Gisin zurückgetreten, er misst 1,98m und wiegt 103kg, vergleichbar also mit Zenhäusern. Er vermochte seine fatalen Stürze psychisch nicht mehr zu verarbeiten. Plaschy meint dazu, Zenhäusern sei ein intelligenter Bursche, er kenne nur zu gut die Negativkonsequenzen des dynamischen Gleichgewichts.

Ramon Zenhäusern, wie wärs mal mit Abfahrt?

«Nein, danke. Mein Respekt ist definitiv zu gross. Ich müsste mein Hirn ausschalten können. Geht nicht. Das ist mir meine Gesundheit nicht wert. Ein kleiner Verschneider kann dein Leben über den Haufen werfen.»

War diese zu grosse Vorsicht schon immer da?

«Ich erinnere mich an ein FIS-Rennen in Brigels zu meiner Jugendzeit. Es war ein Super-G und es hatte Nebel. Keine gute Sicht. Pirmin Zurbriggen junior und ich waren beides Angsthasen, und so gingen wir zum Trainer, um ihm mitzuteilen, dass wir nicht fahren möchten. Zum Glück wurde das Rennen dann abgesagt.»

Woher kommt dieser Respekt?

«Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Erziehungsfrage. Nur schon wegen meines Umfelds ginge das nicht. Meine Mutter und meine Grossmutter bekämen jedes Mal einen Herzinfarkt. So etwas kann einen prägen.»

DIE FRAGE NACH DER SLALOM-NUMMER EINS

Physisch und psychisch. Zenhäusern in Jubelpose, wie hier im letzten Winter nach seinem zweiten Rang in Zagreb. Quelle: Keystone

Was? Bloss ein Podestplatz? Auf den ersten Blick war 2019/20 keine sonderlich gute Saison für Zenhäusern. Doch das ist nur de flüchtige Blick. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Es war eine sehr gute, nur wurde er dafür nicht belohnt.

In den Hundertstel-Krimis lag das Glück gleich mehrmals nicht auf seiner Seite. In Zagreb fehlten ihm sieben Hundertstel-Sekunden zum Sieg, zum Podest in Levi warens neun, in Adelboden acht und in Wengen fünf. Dazu war er in Val d’Isère und in Madonna di Campiglio, zwei Rennen, in denen er früher Mühe bekundete, auf Podest- und Siegeskurs, ehe er einfädelte. Das alles hatte natürlich einen Einfluss auf die Dynamik einer Saison. Sie war deshalb eine grosse Herausforderung für den Kopf.

Eine zentrale Frage in der Weiterentwicklung, um auf der richtigen Hundertstel-Seite zu stehen und womöglich den Status der Slalom-Nummer Eins zu erreichen, lautet gemäss Plaschy: Welche Art Skirennfahren ist wann gefragt? Hirscher habe ohne auf die laufende Uhr zu schauen auf die Zehntelsekunde genau gewusst, wann er bei welchem Rennmodus im Ziel sei. Bei Roger Federer sei es genauso, der wisse haargenau, wann welches Spiel gefragt und also am besten sei. Plaschy: «Das ist die höchste Reife, die ein Spitzensportler schaffen kann. Das ist denn auch der nächste Schritt, den er tun muss.»

Ramon Zenhäusern, wie haben Sie in der letzten Saison den Hundertstel-Fluch erlebt?

«Klar wurmte es mich. Aber nicht sonderlich lang. Ich war in fast allen Rennen mit den Schnellsten dabei.»

Wer zweimal voll attackiert und rausfällt, nimmt sich beim dritten Anlauf automatisch etwas zurück. Das ist das Leben am Slalom-Limit. Was können Sie dagegen tun?

«Alles war ja nicht Schicksal, es gab auch Fehler meinerseits. Es hat Momente gegeben, in denen ich zum Beispiel zu zögerlich in den Steilhang gefahren bin. Oder auf den letzten fünf, zehn Sekunden zu sehr den Kopf eingeschaltet hatte, als die Oberschenkel ‹brannten›. Oder ich war zu wenig kompromisslos, als man kompromisslos hätte fahren sollen.»

Wie ist der Weg dahin?

«Physisch und psychische Arbeit. Zum Beispiel Intervalltraining gegen einsetzende Müdigkeit. Und mentales Training mit meinem Sportpsychologen Frank Trötschkes. Noch mehr Konsequenz, noch mehr Brust raus, noch mehr Selbstbewusstsein. Daran arbeite ich im Winter fast täglich.»